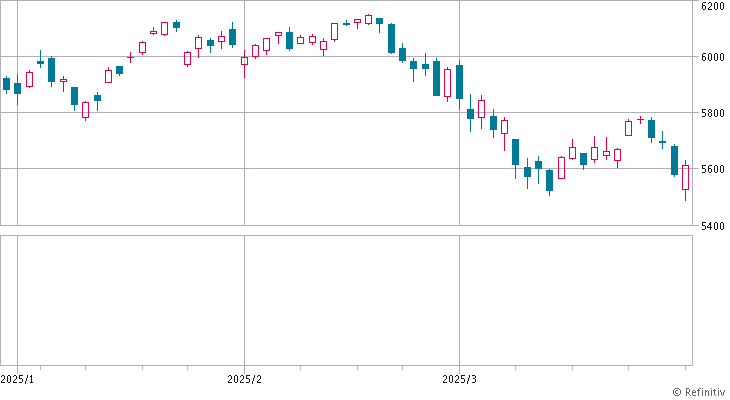

2025年3月のS&P500は調子悪かったですね。

アメリカ発の関税の掛け合いで、世界経済が悪循環サイクルに入るのではないかと懸念されているから。という理由を多く聞きます。

さて、まずはS&P500指数の直近3ヵ月のチャートを確認します。

※画像はSBI証券のページよりお借りしました。

3月は一旦、底を打ったかと思われましたが、月末にまたガツンと下げてきましたね。

4月は盛り返して欲しいです。

さて

私は今年も毎月約50万円ずつ新規入金して、S&P500や他の有価証券を買ってゆく計画にしています。

ですが、1月に大きく前倒しで購入したため、2月~7月は積み立て投資枠のS&P500投信10万円を買付してゆくだけの予定です。

3月は予定通りeMAXISslimS&P500を10万円(NISA積立投資枠)を購入しました。

・TLTからの分配金 と

・VOOからの分配金 も入りました。

海外ETF購入をお休みして、東証ETFや投資信託を買っている理由はこちらに書いています⇩

それでは、今月も運用状況を確認してゆきます。

Contents

運用状況確認表

※参考為替レート 149.91円/ドル(4/1 14:30)

※参考為替レート 149.67円/ドル(2/28 14:30)

3月も為替は結構激しく動いたのですが、

1カ月前との比較だとそんなに動いていませんでしたね。

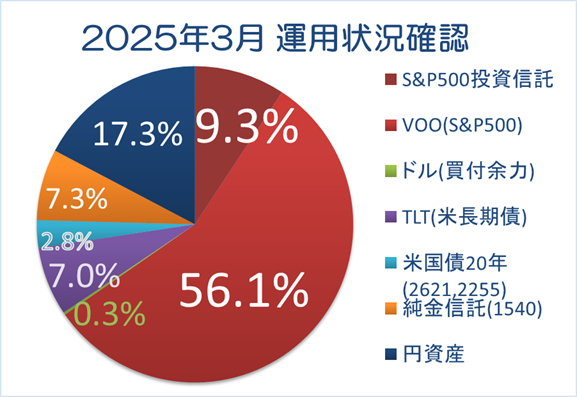

※2025/4/1 確認時点のマイポートフォリオ

| 分類 | 評価額 |

|---|---|

| S&P500投資信託(eMAXIS Slim S&P500等) | ¥8,095,325 |

| VOO バンガード S&P500 ETF ※636株 (513.91$/株) | ¥48,997,598 |

| TLT 米国20年超債券ETF ※451株(91.03$/株) | ¥6,154,485 |

| 純金信託 (東証ETFの1540) | ¥6,154,485 |

| 20年超米国債 (東証ETFの2621+2255) | ¥2,436,322 |

| ドル買付余力 1,502.89USD | ¥225,298 |

| 円資産 | ¥15,101,586 |

| 合計 | ¥87,395,104 |

運用資産の総額は

先月の確認時点では 9007万円でした。

今月は10万円入金して 現在の運用資産は 8739万円ですから

1ヶ月で約278万円減った事になります。

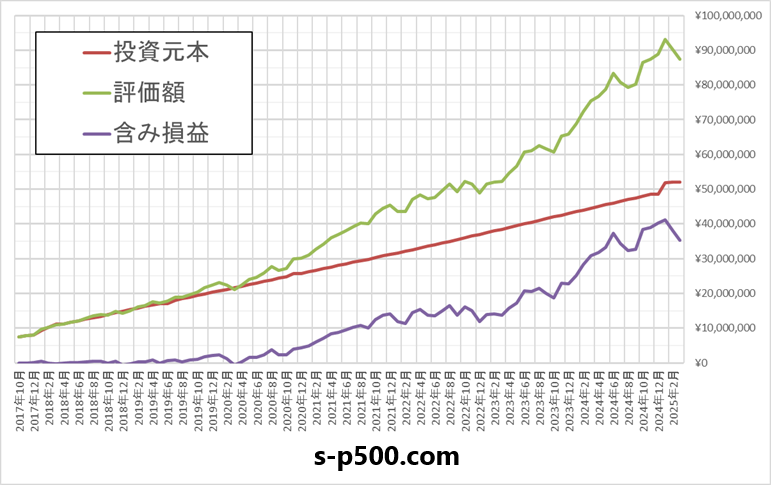

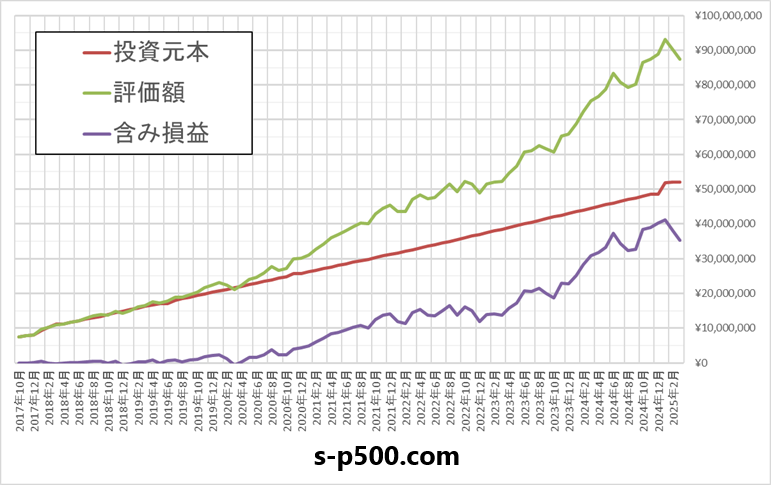

投資元本と評価額の比較グラフ

さて、元本と比べてどのくらい増えているのかを視覚的にわかりやすくしたグラフです。

278万円減った程度では誤差と思えるくらいの資産規模になってきました。続けてみるもんですね。

(こちらは為替の変動も反映されています)

現在

投資元本は約5210万円

評価額は約8739万円なので、現在 含み益 約3529万円 です。

※投資元本 というのはそのままです。投じた元本(円)の事です。

※評価額 というのは、ドル資産(株&ドル買付余力)を確認時点の為替レートで円換算したものです。配当金(分配金)もここに反映されています。

※含み損益には、分配金などの確定済みの損益も含んでいます。

さて、

私は株式はS&P500だけに投資していますが、株式以外の低リスク資産も持っています。

ここでは、低リスク資産をポートフォリオに組み入れたグラフも確認しておきます。

低リスク資産(ドル・円・債券)をポートフォリオに入れた円グラフがこちらです。

私はリスクを取りすぎてしまわないように、(2025年 今年も)株式比率が60%となるように調整しながら購入しています。

が、

現在私の株式比率は約65.33%と、株式比率が目標より大きくなっています

ちょっと株式比率が上がりすぎています。

もっとTLT(米国債券)が頑張ってくれたら良いんですけどねw

私は『株式比率は (100-年齢)% がオススメ』というアメリカの古典的な株式投資の教えを採用しています。

大雑把に、年齢が40代のうちは100-40=60%でいいと考えています。

投資は「何をいくらで買ったか」という所に目が行きがちですが、長期投資ではそれは大して重要ではありません。

最も重要なのは「何をどんな割合で保有しているか」です。

繰り返します。

長期投資では「何をいくらで買ったか」は重要ではありません。

今思う事

2月の320万円減に続き、

3月も278万円減と来ました。

なかなかヘヴィーですが、頑張ります。

しかし、ゴールドの上がり方はすごいですね。

現在私はポートフォリオの7.3%で約638万円保有していますが、なんでもっと持っておかなかったんや!という気持ちになっています。

これからはゴールドですよ、金ですよww

関連記事

前回2025年2月の運用状況確認記事です。

これまでの運用成績をまとめたページです。

こちらのページでは為替損益まで考慮した運用成績をまとめています。

『投資元本と評価額の比較グラフ』もここのデータをグラフ化したものです。

S&P500について、これから勉強しようと考えている方向けの最も基本的な記事がこちらです。

コメント